2025-04-13 118

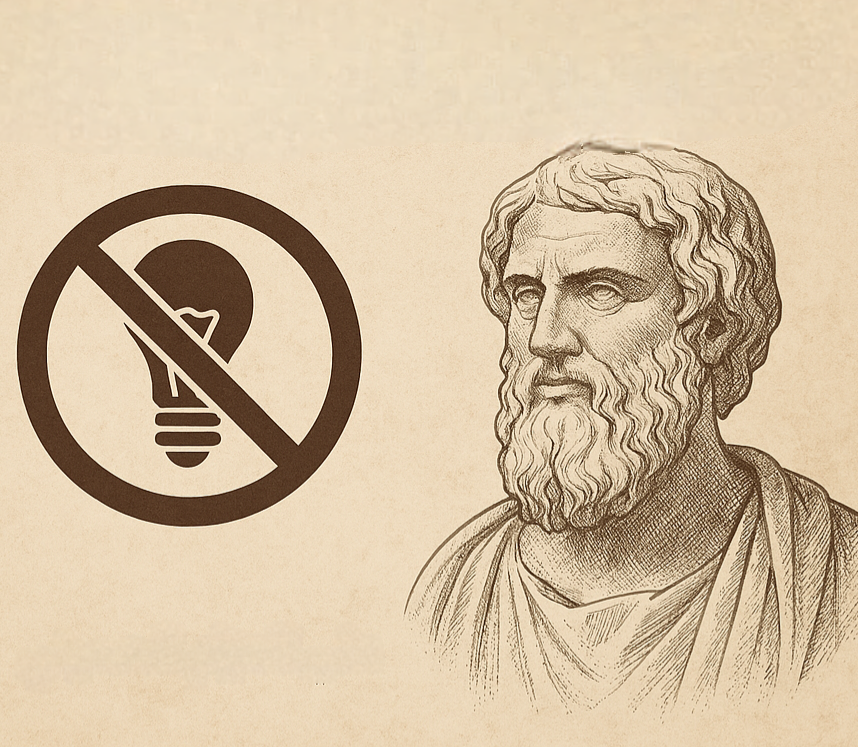

المنع من الاستدلال العقلي على وجود الخالق: مدارسه- منطلقاته- الموقف منه

علي العزّام الحسيني

هناك عدد من الاتجاهات الفكرية

تعلن إيمانها بوجود الخالق، ولا تصنّف ضمن المذاهب المادية

والتيارات الإلحادية، غير أنّها تلتقي- مع اختلافها فيما بينها- على

منع الاستدلال ونفي إمكانية قيام البرهان العقلي على وجود الخالق،

وترى أنّ طريق الإيمان لا يقوم على الدليل و البرهان بل على الحدس

والوجدان؛ والسبب برأيهم يعود إلى أنّ جوهر الإيمان وطبيعة العقيدة

الدينية هي أمر قلبي تسليمي لا عقلي برهاني، "وقد أغنى الصباح عن

المصباح" كما قيل، ويقصد بذلك أنّ نور القلب بمنزلة نور الصباح،

بينما وزان نور العقل وزان نور المصباح، ومن ثمّ أخذت على ذوي الحجى

أنّ من يستعمل العقل في الإيمان كالممسك بالمصباح والشمس في كبد

السماء، أو كسليم القدمين الذي يتعكّز على عصا.

يمكننا وصف هذه الرؤية بالرؤية

بالبرزخية المتوسطة بين رؤيتين متضادتين في هذا المجال: الرؤية

الكلامية واللاهوتية عامة التي تبني على الوثوقية المطلقة بالعقل في

قبلياته وبديهياته، وتمضي على هذا الأساس في تشييد مجموعة من الحجج

العقلية على وجود الخالق. وعلى النقيض من ذلك تمامًا، تقف المذاهب

المادية الإلحادية التي تنفي وجود الخالق وترفض الأدلة العقلية التي

تقدّم في هذا الإطار، وبين أولئك وهؤلاء ثمة رؤية متوسطة، تؤمن

بالخالق حسب الظاهر، إلا أنّها تشككّ في لياقة العقل وقدرته على

إثباته، ورغم أنّ شكوكه أسهمت في تقوية الاتجاه اللاديني، بيد أنّه

من الناحية العلمية لا يمكن إدراجه -بمدارسه المختلفة- ضمن الإلحاد

والملحدين كما أسلفنا.

أولًا- المدارس والاتجاهات:

إذا تخطينا التصريحات الفردية من

هنا وهناك، شرقًا أو غربًا، والتي عادة ما تقتبسها بعض الكتب

الإسلامية في سياق الحديث عن بداهة وجود الله تعالى. على سبيل

المثال: جاء في كتاب مفاهيم القرآن(1-38) نقلًا عن توماس كارليل

قوله: إنّ الذين يريدون إثبات وجود اللّه بالبرهان والدليل ما هم

إلاّ كالذي يريد الاستدلال على وجود الشمس الساطعة الوهّاجة

بالفانوس. وكذلك نقل صاحب أجوبة الشبهات الكلامية(1-23) عن تقي خان

الكرماني أنّه يقول: لا يمكن إثبات وجود ذات البارئ بالبرهان

العقلي، والاعتقاد به منزّه عن أي جدل ونقاش. وسيتبين في نهاية

المقال ما في هذه الاقتباسات من نظر، ولكن إذا كففنا عن سرد

الاقتباسات وذهبنا إلى ما هو أكثر سعة سنجد الذين تبنّوا هذا

المسار- في تتبعي المحدود- ينتمون إلى ثلاث مدارس أساسية:

المدرسة الأولى هي المدرسة الوضعية

بل كل من يعتمد التَّجريب منهجًا معرفيًا ويتمذهب به فلسفيًا، في

مقابل المذهب العقلي، والتجريبية مذهب يَعُدُّ الخبرة أهم مصدر

للمعرفة، ويحاول الإجابة عن أكبر قدر ممكن من الأسئلة باستعمال

المعلومات المجمّعة عن طريق الحواس، ويرفض النتائج التي تعتمد على

الفهم المجرّد، والمعايير الدينية. ويختلف التجريبيون والوضعيون في

الموقف من الإيمان بالله، ففيهم الملحدون مثلما هو معلوم، وفيهم

أيضًا من يصرّح بإيمانه مثل جون لوك غربيًا، وزكي نجيب عربيا

وغيرهما، وهؤلاء هم المقصودون بالحديث هنا، فجون لوك ومن سار في

ركبه ينكرون وجود أي معرفة قبلية تكون جزءًا من العقل الإنسان عند

ولادته، ويقولون: إنّ معارف الإنسان جميعًا تأخذ مكانها في العقل من

خلال الخبرة، ومعنى ذلك بوضوح أنّهم يرفض وجود دليل عقلي على وجود

الله لا يرتدّ إلى الخبرة.

والمدرسة الثانية هي مدرسة

إيمانويل كانط النقدية، وكَانْط، (ت1804م) فيلسوف ألماني، ركّز في

كتابه نقد العقل المحض على حدود المعرفة الإنسانية. بدأت شكوكه في

المعرفة العقلية بعد إطلاعه على اعتراضات ديفيد هيوم حتى عرف عنه

قوله: لقد كنت نائمًا حتى أيقظني هيوم من سباتي الدوغمائي العميق.

كان هيوم قد تساءل: كيف يتسنى لنا معرفة أن كل الأجسام تتحرك بفعل

الجاذبية، ونحن لم نشاهد ونقس إلا القليل منها فقط؟!. وفي إطار سعي

كانط للأجابة تنازل عن أي ادعاء بمعرفة الأشياء كما هي بذاتها،

وقامت مدرسته على أن العقل لا يعمل إلا ضمن ما يوصله إليه الحس من

معطيات، وقضايا الميتافيزيقا لا يصل إليها الحس؛ لأنّه يرى أنّ

العقل لا ينفذ إلى(ذوات الأشياء على ماهي عليه) وإنما يدرك

فقط(ظواهر الأشياء كما تبدو لنا)، وعلى هذا الأساس رفض استدلال

العقل على الغيب، وقام بمناقشة جميع الأدلة العقلية وسعى في

إبطالها، لكنّه لم يلحد بل ظلّ مؤمنًا بالله معتمدًا على الضمير

الإنساني أو الحجة الأخلاقية، وكان يردّد: شيئان يملأن قلبي

بالإجلال والإعجاب على الدوام: السماء المرصعة بالنجوم من فوقي،

والقانون الأخلاقي في داخلي!

المدرسة الثالثة هي المدرسة

الصوفية والحدسية. ونعني بالمدرسة الحدسية تلك التي تنتمي غربيًا

إلى الفيلسوف الفرنسي الحاصل على نوبل في الآداب هنري

بيرجسون(ت1941م)، الذي أكد على أن الحدْس هو أفضل سبيل إلى الفهم؛

لأنه-على عكس الذكاء- لا يشوه الأشياء بتحليلها. والحدس هنا ليس ما

يدعوه بعض الناس خطأ بالحاسة السادسة، بل هو إدراك مباشر لما يراد

معرفته دون الاستعانة بالعقل أو الحواس، وهي معرفة تأتي إلى الشخص

دون أي تذكُّر واع أو مبررات عقلية شكلية، ويدعى هذا النوع من

الانطباع المفاجئ حدسًا أو إلهامًا، يقترب من معنى البصيرة، فهو يرى

أن للمعرفة طريقين: طريق النظر الخارجي للأشياء والمنهج العلمي

القائم على التجربة، وهو كثير الخطأ، وطريق آخر يعتمد البصيرة

والحدس الذي ينفذ إلى صميم الأشياء ويسبر أغوارها ليصل إلى الحقيقة

المطلقة وهو ما تسلكه الميتافيزيقا. بموازاة المدرسة الحدسية مدرسة

التصوّف أو العرفان في المشرق الإسلامي، التي تعوّل في المعرفة على

الكشف الوجداني والشهود القلبي، ولا تكترث بالعقل البرهاني على عكس

المدرسة المشائية في الفلسفة في مقابل المدرسة الإشراقية، فيستمد

التصوّف فكره من الفلاسفة الإشراقيين من الفلاسفة الذين يرون تطهير

النفس بالرياضة الروحية والتهذيب النفسي، فالمعرفة عند هؤلاء تقوم

مبدأ الإشراق، وهو فيما قالوا: انبعاث نور غير محسوس إلى الذهن تتم

به المعرفة، وعلى هذا، فأساس الإدراك والمعرفة هو الإشراق

والفيض.

ثانيًا- المنطلقات

والأسباب:

ورغم أنّ ما يجمع هؤلاء من عدم

جدوائية البراهين العقلية إلا أنّهم مختلفوف في الدوافع، متباينون

في المنطلقات، وبعد النظر والتحليل يمكننا أن نتحدّث عن نوعين

رئيسين من الدوافع: النوع الأول- دوافع إيمانية معنوية، وإن كانت لا

تعدم الاستعانة ببعض المبرّرات المعرفية والعقلانية، وهو ما انطلقت

منه المدرسة الحدسية والاتجاه العرفاني. والنوع الثاني هي الدوافع

الفلسفية الآيديولوجية ومحاولة التأسيس لرؤى منهجية تهدف إلى نفي

إمكانية قيام ميتافيزيقا عقلية، وهو ما سعت إليه فلسفة كانط

النقدية، والتجريبية المؤمنة.

لقد انطلق بعض من نفى إمكانية

الوصول إلى معرفة الله عن طريق العقل على الخصوص في الأجواء

العرفانية والصوفية من أنّ مسألة وجود الله تعالى هي من المسائل

التي يجب أن يجري تلقيها عن طريق العلم الشهودي والتجربة الذاتية،

أي أنّ العلم بالله لا بدّ أن يكون من نوع العلم الحضوري القلبي دون

الحصولي الكسبي؛ لأنّ الوجود الإلهي لا يشبه سائر الوجودات المركبة

من ماهية ووجود مما يتيح لنا التعرّف عليها والإحاطة بها عن طريق

طبايعها بواسطة العقل، أما الوجود الإلهي فيتفرّد بأنّه وجود صرف

ليس له طبيعة ماهوية خاصة؛ كيما نحصل على العلم به بواسطة العلم

الحصولي ويجري التعرّف عليه عن طريق العقل، فينحصر طريق المعرفة

بالحضوري، ولا أستبعد أيضًا أن يكون لتصوّر المنافاة بين البداهة

وبين الاستدلال العقلي دور في هذا المضمار.

أما مدرسة الحدس فظهرت في السياق

الغربي كردة فعل على الانغماس المادي الذي ملأ الفضاء العام آنذاك،

بغية ردّ الاعتبار إلى المسائل المعنوية، حتى البيرجسونية قد وصفت

بأنّها أشبه بالثورة على الاتجاه السائد في عصرها، من حيث سعيها إلى

انتشال الروح المعنوية والقيم التي أزرت بها المادية الغربية وما

زالت، ومن الملاحظ في المؤسسات الغربية تغييبها التام وتجاهلها شبه

المطلق لهذه الفلسفات مقارنة بالاهتمام المفرط بالفلسفات والشخصيات

ذات النزعة المادية؛ وربما في هذا شاهد على صدق من قال بأنّ الأصالة

في الغرب للمادية، وفي الشرق الروحانية.

والأمر مختلف تمامًا في دوافع

أصحاب النزعة التجريبية، أو الفلسفة النقدية لكانط، في رفضهم إخضاع

العقيدة الدينية لطريق البرهان والاستدلال العقلي. وبشكل أساسي، كان

منطلق هؤلاء التأسيس لرؤية منهجية عامة شاملة تفصل بين ثلاثة

مجالات: ما هو طبيعي علمي قابل للاختبار، وما هو ميتافيزيقي فلسفي

عقلي من جهة ثانية، وبين ما هو إيماني تسليمي من جهة ثالثة. كتب زكي

نجيب محمود يقول: النظر في العلل القريبة متروك للعلوم، فإذا كان

علم البيولوجيا — مثلًا — يكفينا لتفسير التكاثر، كائنًا حيًّا من

كائن حي كيف يتمّ، فإن الفِكْر الميتافيزيقي لا يكتفي بهذا المصدر

القريب، بل يرتد بمنطقه خطوة وراء خطوة؛ ليعرف ما الحياة نفسها؟،

وأما العقيدة الدينية فأمرها مختلف كل الاختلاف؛ لأن صاحب الرسالة

الدينية لا يقول للناس: إنني أقدِّم لكم فكرة رأيتها ببصيرتي، بل

يقول لهم: إنني أقدم رسالة أُوحِيَ بها إليَّ من عند ربي لأبلغها،

وهاهنا لا يكون مدار التسليم بالرسالة برهانًا عقليًّا على صدق

الفكرة ونتائجها المُستدَلَّة منها، بل يكون مدار التسليم هو تصديق

صاحب الرسالة فيما يرويه وحيًا من ربه، أي إن مدار التسليم هو

الإيمان..(راجع: مقدمة كتاب: موقف من الميتافيزيقا، ط مؤسسة هنداوي،

سنة 2019م).

ويبدو أنّ واحدة من أهم أسباب نشأة

هذه النزعة وتطورها خصوصًا في دنيا الغرب هي انتشار المذهب التجريبي

الذي أضعف المذهب العقلي مع ظهور المدرسة النقدية التي عارضت المنهج

اللاهوتي والكلامي بشدة وناقشت الأدلة العقلية على وجود الله تعالى،

كما أنني لا أستبعد تأثر مقولة الحدسية بالفردانية الغربية العامة

وتوطيد نظرته للدين على أنّه تجربة فردية خاصة وعلاقة شخصية بين

الإنسان وبين الخالق ولا تتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك، وما من شك

أنّ ذلك سيسهم في الحد من دعوة الآخرين إلى الإيمان ويضعف التبشير

الديني، ويجرده من سلاحه الأقوى وربما الوحيد في هذا المجال.!.

فضلًا عن ذلك كله ثمة عامل يعود إلى طبيعة العقائد الكنسية المعارضة

للعقل كعقيدة التثليث، فوجد أرباب الكنيسة في إقصاء العقل ضربًا من

الحماية للعقيدة الدينية حتى أنّ القديس أوغسطين كان يقول: أنا أؤمن

كي أتعقل، لا أتعقل كي أؤمن. ولكن، إذا كان لدعوى وجدانية الإيمان

أسبابها في العقائد الكنسية في العالم الغربي فإنّها لن تجد ما

يبرّرها في عالم الإسلام، وهذا ما يزجّ بنا إلى المحور الثالث

والأخير في هذا المقال: كيف ينظر الإسلام إلى مسألة وجود الله، هل

هي بديهية؟ وهل تجتمع البداهة مع الاستدلال والبرهنة؟! وأين أخفقت

النزعة آنفًا؟

ثالثًا- قضية الإيمان فطرية تقبل

الاستدلال:

من المعلوم ضرورة أنّ الإسلام

الأصيل يولي اهتمامًا كبيرًا للعقل ويعلي من شأنه حتى أنّ أول باب

في أصول الكافي هو باب العقل، وتشتدّ عنايته به في مجال أصول الدين،

ولا تنقصه الصراحة في الجهر بأن أساس الاعتقاد بالله يقوم على

العقل، ففي الحديث الشريف: " بالعقل عرف العبادُ خالقهم، وأنّهم

مخلوقون، وأنّه المدبِّر لهم، وأنّهم المدبَّرون.. (الكافي1/29)،

وقد مارس القرآن الكريم الاستدلال اللُّبي على وجود الله وطوت بعض

آياته على براهين من هذا النوع، بعبارات بليغة وكلمات جزلة مختصرة،

مخاطبًا بها ذوي الألباب، مثل قوله تعالى في الآية(35) من سورة

الطور: (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ

الْخَالِقُونَ)، في إشارة منه إلى واحد من أتقن البراهين التي بسطها

المؤلهة من الفلاسفة بعنوان: برهان الإمكان!، ولكن، في الوقت ذاته

تؤكّد النصوص الإسلامية على فطرية الإيمان، وبداهة وجود الله تعالى،

وأنّه ليس مما يليق به الشك: (أفي الله شكٌ، فاطرِ السماوات

والأرض)، وقد يبدو في هذا نحو من التدافع ما لا يخفى!، فهل بداهة

القضية يلتئم مع الاستدلال عليها؟!. إنّ هذا السؤال مع تقييم دعوى

الحدسية آنفًا يلقيان بنا في شيء من تضاعيف علم المنطق.

يعرف الدارسون لعلم المنطق المسافة

الفاصلة والبون الشاسع بين ثلاثة من القضايا اليقينية البديهية:

الأوليات، والحدسيات، والفطريات، فالضروريات(الأولية) هي أجلى

القضايا التي لا يقوم للمعرفة البشرية وجود، ولا يخضرّ لها عود إلا

من دونها، من قبيل: أن الشيء هو هو، وليس شيئًا آخر، وأنّ النقيضين

لا يُجمعان ولا يُرفعان. ومن أبرز سماتها أنّها راسخة في البداهة

رسوخًا يستحيل معه إثباتها وإقامة البرهان عليها؛ لأنّ الفرض أنّه

لا أجلى منها على الإطلاق كي يضيء عليها ويرفع الغموض عنها، هذا ومن

البين أنّ الاعتقاد بوجود الخالق تعالى ليس على هذه الشاكلة؛ لسبب

واضح وهو أنّ خصيصة القضايا الأولية هي الإباء على البرهنة العقلية،

فيما قضية وجود الخالق- وإن كانت غنية عن الاستدلال؛ لمكان فطريتها-

بيد أنّ الاستدلال العقلي عليها ممكن، وهذا واضح تمام

الوضوح.

والقضية الحدسية-التي أريد إدراج

وجود الخالق ضمنها-خاصة بصاحبها وهو من يملك قوة الحدس، وكأنّ

بداهتها نسبية غير مطلقة ولا مطردة، ومن ثمّ قال عنها المنطقيون:

إنّ قضية واحدة ربما تكون بديهية عند شخص، لكنها ليست كذلك عند شخص

آخر، والأهم من ذلك أنّ المعرفة الحدسية تقوم على الفراسة وتعتمد

الإلهام، نظير الحدس بكروية الأرض؛ بسبب مشاهدة الظهور التدريجي

للسفن القادمة من بعيد في البحار، وهذا مثال جيد لولا أنّه ينطوي

على انتقال منطقي يعتمد على مقدمة يقينية(مشاهدة السفن..)، ما يعني

أن صاحب الحدس يمكنه أن يقوم بتبرير حدسه عقليًا للآخرين وينقله

إليهم، غير أنّ الأمر لا يجري على هذا النحو بشكل مطرد، فيحدث أنّ

صاحب الحدس لا يستطيع أن يقول: كيف حصلت عنده المعرفة؟ ومن أين

أتته؟! وما الدليل عليها؟، ولا يمکنه إقامة البرهان على القضية

المحدوس بها، ولا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين. اللهمّ

إلا أن يُرشد الطالب إلى الطريقة التي سلکها، فإن استطاع الطالب

بنفسه سلوك الطريق كان بها وإلا فلا؛ فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا

جاحد فإنّ الحادس يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاکرة والتلقين،

ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق الى الحدس.

وأما القضايا الفطرية، فهي يقينية

بديهية أيضًا كالسابقتين، وتتفرّد عنهما بأنّها لا تأتي إلا مصحوبة

بما يوجب الإيقان بها، ومقرونة بما يثبت بداهتها، وهو بلغة علم

المنطق: الحد الأوسط، فهي لا تشبه القضايا الأولية من هذه الجهة

فتلك كما أسلفنا عصية على الحد الأوسط، بينما القضية الفطرية لا بدّ

لها من الوسط، إلا أنّ هذا الوسط حاضر معها، وليس مما يذهب عن

الذهن، فکلما أحضر المطلوب في الذهن حضر التصديق به؛ لحضور الوسط

معه، مثل: حکمنا بأنّ الاثنين خُمس العشرة؛ فإنّ هذا حکم بديهي، إلا

أنّه معلوم بوسط؛ لأن(الاثنين) عدد، قد انقسمت العشرة إليه، وإلى

أربعة أقسام أخرى، کلٌ منها يساويه، وکلّ ما ينقسم عدد إليه وإلى

أربعة أقسام أخرى، کلٌ منها يساويه؛ فهو خمس ذلك العدد، فالاثنان

خُمس العشرة. ومثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج إلى کسب

ونظر(انظر: منطق المظفر، ص335 وما بعدها، ط جماعة المدرسين )، وشأن

العقل في بداهة حكمه بأنّ الاثنين خُمس العشرة؛ لا يختلف عنه في

حكمه بأنّ للعالم خالقٌ؛ فهذا أيضًا حكم بديهي معلوم بوسط، والوسط

هنا قضية أوليّة وهي وجود المعلول من غير علّة أمرٌ

مستحيل.

وحاصل الأمر، أنّ الاعتقاد بوجود

الله قضية بديهية فطرية، غنية عن البرهنة غير محتاجة إلى النظر

العميق وإجراء عمليات فكرية معقدة، لكنّ غناها عن البرهان لا يساوق

استحالته وعدم إمكان الاستدلال، كما أنّ بداهتها تجامع إرشاد

الآخرين إليها وإمكان تنبييهم عليها ونقلها إليهم؛ لأنّها ليست من

الأوليات، ولا من الحدسيات، بل هي فطرية حجتها حاضرة معها، لا تغيب

عن الذهن ولا تعجز عن إصابتها حتى العجائز وهنّ يرددنَ: "البعرة

تدلّ على البعير "!

الأكثر قراءة

30518

19159

14595

11278